单克隆抗体的作用机制及其体外功能验证

1986年,世界上首个单克隆抗体药物——用于治疗器官移植出现的排斥反应的抗CD3单抗OKT3获得美国FDA的上市批准,由此拉开了单抗药物发展的序幕。

历经三十年的快速发展,单抗药物在肿瘤、自身免疫病、心血管疾病等领域取得了较好的治疗效果。由于高特异性、有效性和安全性的特点抗体药物在临床中得到了广泛应用。如今,单抗已成为推动全球生物产业发展的支柱。

具有多个结构域的抗体大分子跟小分子药物相比非常复杂,其分子结构决定了其功能的多样性和复杂性。

众所周知,一个完整的单克隆抗体包括Fab 段和可结晶区Fc 段。单克隆抗体的Fab段可以结合肿瘤相关抗原,而Fc部分对于IgG分子在细胞水平上的功能和它的代谢途径起重要作用。抗体分子序列和亚型都会对效应功能产生影响。

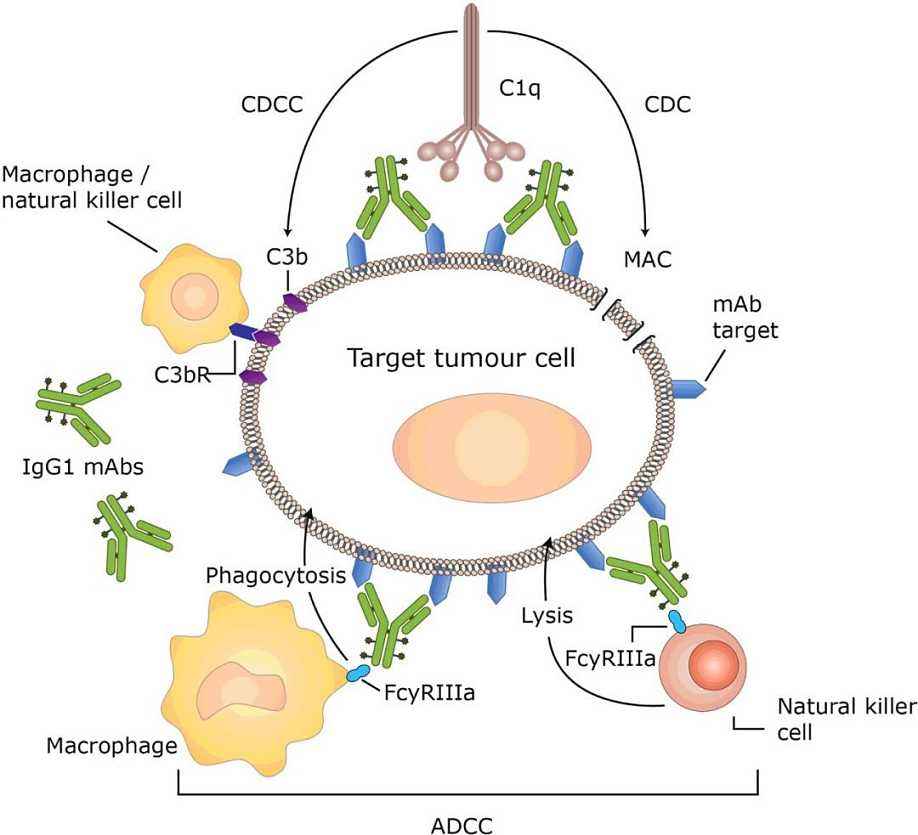

效应功能包括单抗的Fc区域通过结合主要是NK上的FcγRIII(CD16A)引发抗体依赖细胞介导的吞噬作用(ADCC)。Fc也能够结合血清补体分子(C1q),继而形成膜攻击复合物(MAC)引发补体依赖的细胞毒作用(CDC)。当Fc区域与巨噬细胞上的FcγRIII(CD16A),FcγRII(CD32A)和FcγRI(CD64)结合,可引发抗体依赖细胞介导的吞噬作用(ADCP)。

单克隆抗体的Fc 区域与FcrRs作用引发的:ADCC,CDC

所以体外单抗的生物功能实验能准确的评估一个抗体的效应功能,它是前期抗体研发阶段抗体的筛选和临床前抗体功能的进一步验证以及验证生物类似药与原研药的效价比较的一系列重要方法。以下主要介绍ADCC的作用机制以及如何建立筛选单抗药物的体外实验方法。

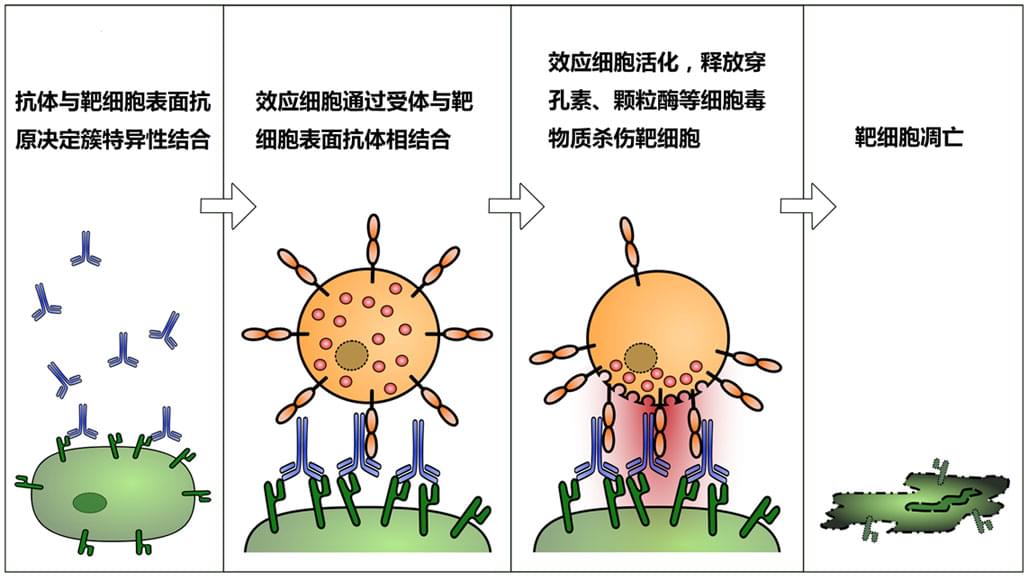

先来了解一下ADCC的作用原理。抗体通过与靶细胞表面抗原特异性结合,招募如NK细胞等效应细胞杀死靶细胞。NK细胞表面表达FcγRIIIa蛋白,是一种抗体Fc区域的受体,能识别并结合抗体的Fc端,从而使NK细胞结合到靶细胞周围。一旦Fc受体与抗体的Fc区域结合,NK细胞就会释放细胞因子和细胞毒性颗粒,进入靶细胞触发细胞凋亡。

ADCC的作用原理

目前,ADCC作用机制被用来检测、评定抗体或靶细胞的功效,基于这一作用机制,科学家们研制出了识别不同分子靶点的单克隆抗体,从而诱导细胞毒免疫效应细胞去清除病毒感染的细胞以及肿瘤细胞等。

在抗体药物开发过程中,必须在早期通过物理、结构和功能分析等确定候选抗体药物的关键质量属性(CQA),以加速研发进度,减少风险。治疗性抗体通过多种方式起作用,其临床疗效往往取决于Fab和Fc介导的生物学功能的组合,治疗性抗体药必须要表征的CQA包括候选抗体药与靶标结合的强度以及与患者免疫系统的结合程度,以引起ADCC作用。可以说,检测抗体是否具有ADCC作用生物学活性,并进一步分析抗体ADCC作用生物学活性的强弱已成为抗体药物研发及其质量控制过程中至关重要的一步。

需要指出的是,传统用于测定ADCC的方法依赖于人类原代免疫细胞分离,体外分化,进而测量靶细胞的杀伤或吞噬效应。该测量方法高度依赖供体原代细胞,成本高昂,方法复杂且重复性较差。

为解决上述问题,利用ADCC效应会激活细胞内NFAT信号通路的原理,爱康得生物依靠多年研究经验,基于载体设计和慢病毒报告基因系统,推出了ADCC活性检测和相关细胞系服务。

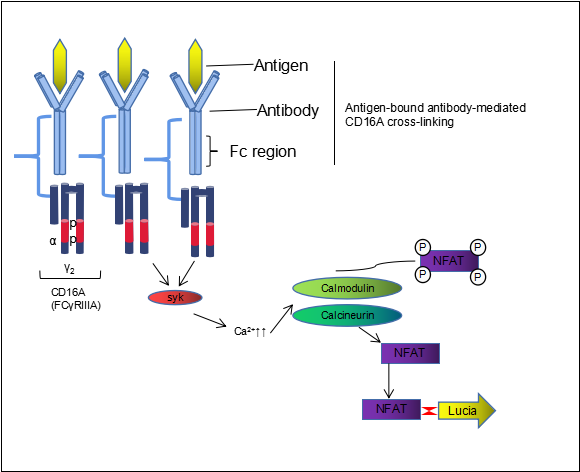

ADCC作用机制

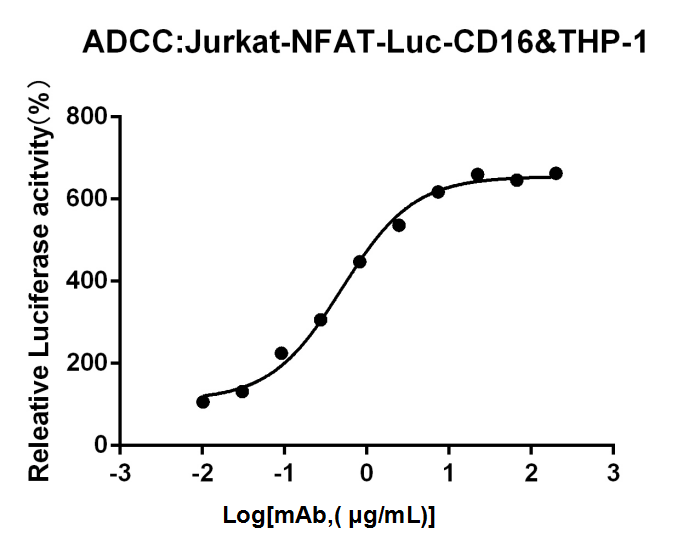

ADCC Reporter细胞系选择了ADCC作用机制通路激活过程中较早的事件作为检测的读出指标:即效应细胞中由 NFAT通路介导的基因转录的激活。另外ADCC报告基因检测以工程改造的Jurkat细胞为效应细胞,该细胞稳定表达了FcγRIIIa受体和由NFAT应答元件驱动表达的萤光素酶。

抗体在ADCC作用机制中的生物活性通过NFAT通路活化产生的萤光素酶定量,而效应细胞中的萤光素酶活性通过生物发光读数定量。检测的信号值高,且背景低。

验证结果:

爱康得生物拥有成熟的细胞系开发经验,可提供多种表达及功能细胞系定制服务。另有现货BAFFR/Siglec10/BCMA/IL13Rα2等众多靶点的表达及功能细胞系,欢迎咨询。

- 上一篇: 纳米抗体筛选平台,助力肿瘤免疫药开发

- 下一篇: Blood:纳米抗体联合CAR-T疗法,可根除AML